辛辣食物是餐桌上常见的味觉刺激来源,其独特的“痛并快乐”体验让许多人欲罢不能。但关于它的健康争议从未停止——有人因吃辣后胃痛难忍而避之不及,也有人相信“吃辣能抗癌”而顿顿不离。科学视角下,辣味的本质是什么?不同食材的辛辣来源有何差异?如何正确认识其对健康的影响?

一、辣味的本质:一场“痛觉的狂欢”

从生理学角度看,辣并非传统意义上的味觉,而是化学物质刺激神经末梢引发的灼热与痛感。这种刺激主要作用于口腔、咽喉及消化道的TRPV1受体(瞬态受体电位香草酸亚型1通道),该受体原本负责感知43℃以上的高温和酸性环境。当辣椒素等物质与TRPV1结合时,神经信号被错误解读为“高温灼烧”,引发出汗、心跳加速等生理反应。

1. 辛辣物质的化学密码

不同食材的辣味源于独特的化合物(表1):

| 食材 | 关键成分 | 作用特点 |

||-||

| 辣椒 | 辣椒素(Capsaicin) | 刺激TRPV1受体,产生灼烧感 |

| 花椒 | 花椒麻素 | 激活触觉神经,引发“触电式”麻感 |

| 大蒜 | 大蒜素(Allicin) | 硫化物引发刺痛,加热后分解 |

| 芥末 | 异硫氰酸烯丙酯 | 挥发性物质刺激鼻腔黏膜 |

| 生姜 | 姜辣素(Gingerols) | 温热性刺激,促进血液循环 |

这些化合物在植物演化中本是防御天敌的“化学武器”,却在人类饮食文化中演变为独特的风味元素。

二、辛辣食物的双重面孔:健康利弊再审视

1. 潜在益处:科学验证的闪光点

2. 风险警示:过犹不及的代价

三、科学食辣指南:因人而异的智慧选择

1. 健康人群的“黄金法则”

2. 特殊人群风险管控

| 人群 | 风险特征 | 防护建议 |

|-||-|

| 儿童(<12岁)| 消化道黏膜薄,易引发肠绞痛 | 每日辣椒摄入≤1g,优先选择彩椒 |

| 孕妇 | 可能诱发宫缩 | 孕晚期避免新鲜辣椒,可改用干辣椒粉(辣素减少60%) |

| 胃病患者 | 黏膜修复能力下降 | 搭配猴头菇提取物(β-葡聚糖修复胃黏膜) |

3. 突发不适的应急处理

四、食材密码:解密厨房里的辛辣家族

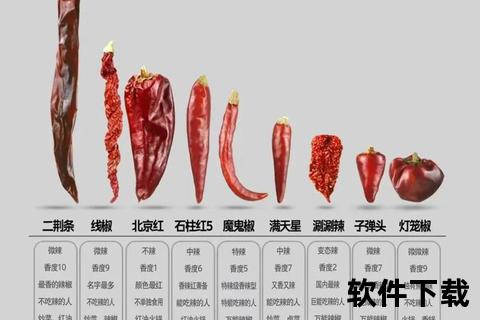

1. 辣椒品类辣度图谱(由低到高):

2. 辛辣香料使用秘籍:

理性对待“舌尖上的火焰”

从重庆火锅到印度咖喱,辛辣食物早已超越地域局限成为全球饮食文化的重要组成部分。科学食辣的核心在于理解个体差异——正如《中国居民膳食指南(2025)》建议:健康成年人每日新鲜辣椒摄入量宜控制在50g以内,相当于4-5根小米椒。掌握科学方法,方能在享受味觉盛宴的守护身体健康。