月经量少是许多女性在不同阶段都可能遇到的健康困扰,尤其在快节奏的现代生活中,内分泌失调、压力增加等因素更让这一问题普遍化。面对这一症状,益母草作为传统中药材常被提及,但网络上关于“是否有效”“适合哪些人”的信息纷杂矛盾。本文将从医学角度解析益母草的作用机制、适用人群及禁忌,帮助读者科学决策。

一、益母草调理月经量少的科学依据

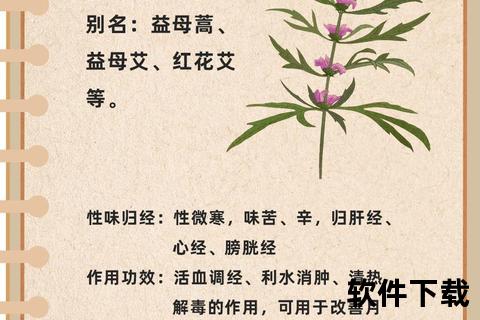

益母草的核心作用在于活血化瘀、调经止痛,其有效成分(如益母草碱、水苏碱)能促进子宫收缩、改善局部血液循环,从而帮助子宫内膜剥脱和经血排出。但需明确:益母草仅对特定病因的月经量少有效:

1. 气滞血瘀型:表现为经前腹痛、经血暗红有块、经期推迟,常因受寒、情绪压力导致血液运行不畅。

2. 产后或流产后恶露不净:通过促进子宫复旧,加速残留组织排出。

3. 内分泌失调的辅助治疗:通过改善盆腔血流间接调节激素水平,但无法直接补充雌激素。

无效案例:气血不足(经血淡红、乏力头晕)、宫腔粘连(手术创伤导致)、卵巢早衰等器质性疾病需通过补气血药物、手术或激素治疗解决。

二、益母草的适用人群与正确用法

(一)适用人群特征

1. 体质判断:舌质紫暗、舌下静脉迂曲,日常怕冷、经期小腹冷痛喜暖。

2. 症状匹配:经量突然减少(非渐进性)、伴随血块排出不畅。

3. 特殊阶段:流产后子宫恢复不良(需排除妊娠组织残留)。

(二)科学使用方法

1. 剂型选择:

2. 用药时机:

3. 配伍增效:

三、必须警惕的禁忌与副作用

益母草的活血特性既是疗效所在,也可能成为健康威胁,以下人群绝对禁用:

1. 孕妇:引发子宫收缩导致流产,尤其孕早期风险最高。

2. 经量正常或偏多者:可能诱发崩漏、经期延长(>7天需就医)。

3. 阴虚血少体质:表现为口干舌燥、潮热盗汗,服用后加重血虚。

4. 器质性疾病患者:如子宫肌瘤、子宫内膜异位症,可能刺激病灶生长。

5. 过敏体质:约0.3%人群出现皮疹、呼吸困难,首次服用应小剂量测试。

常见副作用处理:

四、与其他调理方法的协同应用

(一)生活方式调整

1. 保暖策略:经期腹部热敷(40℃热水袋,每日30分钟)可增强益母草疗效。

2. 饮食配合:

(二)医疗干预指征

出现以下情况需及时就医,而非依赖益母草:

1. 经量持续减少超过3个月,伴头发脱落、潮热(提示卵巢功能衰退)。

2. 流产后经量减少伴周期性腹痛(警惕宫腔粘连)。

3. 突然闭经且妊娠试验阴性(需排查垂体瘤等内分泌疾病)。

五、特殊人群注意事项

1. 哺乳期女性:

2. 青少年女性:

3. 围绝经期女性:

与行动建议

月经量少的调理需“辨因施治”,益母草并非万能解药。普通人群可参照以下步骤:

1. 自我评估:记录3个月经周期的血量、颜色、血块及伴随症状。

2. 初步判断:若符合血瘀特征(经血暗红、腹痛拒按),尝试经前短期服用益母草颗粒。

3. 医疗介入:服用1-2个周期无效,或伴随其他症状(如异常出血、体重骤变),立即就诊妇科与内分泌科。

健康提示:现代医学已发展出宫腔镜、激素检测等手段精准诊断病因,传统中药与西医检查结合,方能实现安全有效的个性化治疗。