对于许多受脱发困扰的男性而言,非那雄胺(Finasteride)是一种“希望与担忧并存”的药物。它通过抑制5α-还原酶降低双氢睾酮(DHT)水平,从而减缓脱发,但围绕其副作用的争议始终存在。本文将从科学证据出发,解析副作用的类型、风险概率及停药后的可逆性,帮助患者理性决策。

一、非那雄胺副作用的类型与发生机制

非那雄胺的副作用主要与雄激素代谢和神经内分泌系统相关,可分为以下三类:

1. 性功能障碍

常见表现:减退、勃起功能障碍(ED)、量减少或稀薄。

机制:DHT水平降低可能影响海绵体的血流信号通路,同时抑制神经活性类固醇(如四氢孕酮)的合成,这类物质对性功能和情绪调节至关重要。

2. 身体形态变化

常见表现:发育(男性肥大)、肌肉萎缩、体积缩小。

机制:DHT减少导致雄激素受体(AR)敏感性异常上调,可能引发组织对雄激素的反应失衡。

3. 神经精神症状

常见表现:焦虑、抑郁、认知功能下降、睡眠障碍。

机制:DHT及神经活性类固醇的减少可能影响GABA受体功能,导致神经信号传导异常。

二、副作用的风险概率:数据与个体差异

1. 临床数据中的风险概率

根据多项研究,非那雄胺的总体副作用发生率约为1-15%,且多数为轻度、可逆:

性功能障碍:短期研究显示发生率约3.8%(安慰剂组2.1%),长期使用可能升至8%。

乳腺发育:发生率约2.2%。

神经精神症状:罕见(<1%),但停药后持续存在的案例有报道。

2. 个体差异的关键因素

基因敏感性:部分人群的AR受体基因存在甲基化异常,可能导致对DHT变化的过度反应。

心理因素:一项双盲试验发现,被告知副作用风险的患者ED发生率是未告知组的3倍,提示心理暗示可能放大症状。

用药剂量与疗程:高剂量(如5mg)或长期使用(>1年)可能增加风险。

三、停药后的可逆性:多数可逆,但存在例外

1. 多数副作用的恢复规律

性功能:约90%患者在停药1-3个月内恢复,部分需配合心理干预或药物(如他达拉非)。

激素水平:DHT和睾酮通常在停药4周内回升至基线。

乳腺发育:轻度增生可能自行消退,严重者需手术干预。

2. 不可逆案例的潜在机制

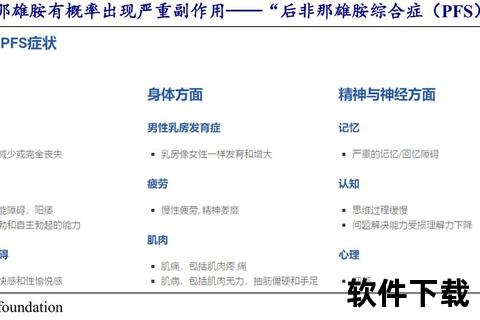

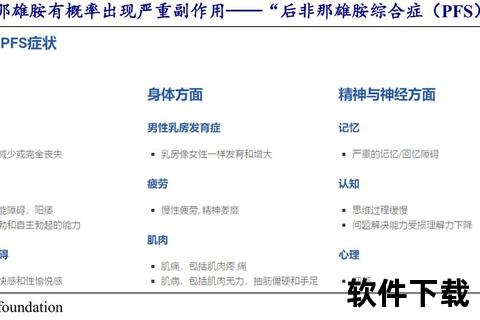

少数患者停药后症状持续(称为“后非那雄胺综合征”,PFS),可能与以下机制相关:

表观遗传改变:长期用药导致AR受体基因的DNA甲基化异常,即使DHT恢复,受体信号仍无法正常传导。

神经内分泌损伤:神经活性类固醇(如四氢孕酮)的合成通路受损,影响大脑情绪和调控。

肠道菌群紊乱:动物实验表明,非那雄胺可能引发肠道炎症,间接加重神经精神症状。

四、患者应对策略:从预防到处理

1. 用药前的风险评估

基因检测:有家族性激素敏感性疾病史者需谨慎。

基线检查:建议检测激素水平、质量,建立用药前后对比数据。

2. 用药期间的监测与干预

剂量调整:从低剂量(如0.5mg/天)开始,逐步适应。

症状日记:记录性功能、情绪变化,区分生理与心理因素。

联合疗法:外用米诺地尔或口服锌补充剂可能降低副作用风险。

3. 停药与恢复管理

渐进式停药:逐步减量(如隔日服用)可减少激素波动引发的“崩溃”反应。

医疗支持:若停药3个月未恢复,需考虑激素替代(如HCG注射)或神经类固醇治疗。

五、特殊人群的注意事项

1. 备孕男性:非那雄胺可能降低质量,需提前3个月停药。

2. 青少年与老年人:18岁以下及65岁以上人群缺乏安全性数据,需严格遵医嘱。

3. 心理疾病患者:抑郁症或焦虑症病史者应优先选择局部治疗(如米诺地尔)。

权衡利弊,科学管理

非那雄胺的疗效与风险并存,患者需在医生指导下个性化用药。对于多数人,副作用是短暂且可控的;但对少数敏感个体,需警惕长期影响。通过科学的用药监测、心理调节和及时干预,患者可以最大程度地平衡治疗效果与健康风险。

关键行动建议:

用药前咨询医生,制定个体化方案。

记录用药反应,及时反馈异常症状。

避免自行调整剂量或骤停药物。

相关文章:

文章已关闭评论!