在剧烈运动后,你是否经历过肌肉酸痛到无法抬手的困境?或是发现无论怎么锻炼,肌肉增长似乎进入了停滞期?这些现象背后,隐藏着人体内一种关键营养物质——支链氨基酸(BCAAs)的代谢奥秘。这种由亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸组成的营养素,不仅是构成肌肉的基石,更是运动恢复的核心调控者。

一、支链氨基酸的代谢路径与生理功能

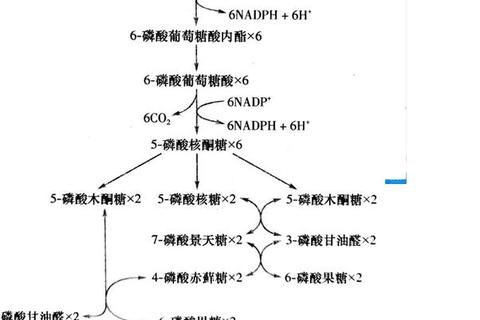

支链氨基酸的代谢始于骨骼肌,经支链氨基酸转氨酶(BCAT)催化生成支链酮酸(BCKA),随后通过线粒体内的支链酮酸脱氢酶(BCKDH)复合物完成氧化脱羧。值得注意的是,与其他氨基酸不同,BCAAs约60%的氧化代谢发生在肌肉组织中,使其成为运动中重要的能量来源。

亮氨酸作为代谢核心,通过激活哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号通路,直接启动肌肉蛋白质合成。这种机制如同给细胞发送“建造指令”,促进肌纤维修复与增粗。而缬氨酸和异亮氨酸则通过调节糖代谢平衡,维持运动时的血糖稳定,避免能量断供引发的疲劳。

二、运动恢复中的四重保护机制

1. 肌肉损伤修复的分子开关

高强度运动会造成肌纤维微撕裂,此时BCAAs通过双重机制启动修复:一方面促进胰岛素和生长激素分泌,加速氨基酸向肌肉转运;另一方面直接抑制泛素-蛋白酶体系统,减少蛋白质分解。研究显示,运动后补充BCAAs可使肌肉蛋白质合成率提升22%。

2. 能量代谢的动态平衡

当肌糖原储备耗尽时,BCAAs转化为乙酰辅酶A进入三羧酸循环,提供持续能量。这种代偿机制可延长30%的耐力运动时间,尤其对马拉松等长时间运动具有关键作用。

3. 中枢疲劳的化学屏障

BCAAs与色氨酸竞争血脑屏障转运,抑制5-羟色胺生成。这种神经递质调控作用,能有效延迟“撞墙期”出现,使自行车运动员的疲劳阈值后移40分钟。

4. 炎症反应的精准调控

运动引发的肌肉损伤会释放IL-6等促炎因子,BCAAs通过激活Nrf2抗氧化通路,降低氧化应激水平。临床数据显示,补充BCAAs可使延迟性肌肉酸痛(DOMS)强度降低57%。

三、科学补充的黄金法则

1. 时机选择

运动前30分钟补充5g可提升耐力表现,运动后立即摄入10-15g结合快速碳水化合物,能产生协同效应,使蛋白质合成效率提高3倍。

2. 配比奥秘

2:1:1(亮氨酸:异亮氨酸:缬氨酸)的比例最符合人体代谢特点。过高亮氨酸比例可能打破氨基酸平衡,反而不利于肌肉修复。

3. 特殊人群警示

肝病患者需在医生指导下使用,因为BCAAs代谢依赖肝功能。枫糖尿症(MSUD)患者应严格禁用,其先天缺陷会导致BCAAs毒性累积。

四、走出认知误区

1. 并非越多越好

超过35g/天的剂量可能引发血氨升高,出现恶心、头痛等神经毒性反应。专业运动员建议控制在0.2g/kg体重以内。

2. 食物与补剂之辨

每100g鸡胸肉含约5g BCAAs,但补剂的快速吸收特性使其生物利用率比食物高40%。建议将膳食摄入与补剂结合,达到最佳效果。

3. 持续补充的必要性

研究追踪显示,持续8周补充可使肌肉损伤标志物(CK、LDH)水平持续下降,而间断补充组仅在前2周有效。

当运动爱好者理解这些分子层面的修复机制,就能更科学地制定训练计划。比如健身达人张女士的经历颇具代表性:在遭遇增肌瓶颈时,通过调整BCAAs补充时机和剂量,配合阻抗训练,6周内肌肉量增加1.2kg,体脂率下降3%。这种改变不仅体现在形体上,更重要的是建立了基于代谢科学的运动认知体系。

在运动营养领域,支链氨基酸犹如一把双刃剑——恰当使用能成为突破极限的利器,盲目滥用则可能扰乱代谢平衡。掌握其作用机制,结合个体差异制定补充策略,才是实现运动表现与健康效益最大化的关键。