眼睛是心灵的窗户,而眼镜则是许多人守护这扇窗户的重要工具。当消费者走进眼镜店或浏览线上商城时,常常会被价格差异巨大的产品所困惑——为何看似相似的眼镜,有的仅需几百元,有的却高达数千元?这种价格差异背后,既有市场规律的作用,也隐藏着与视力健康息息相关的科学逻辑。

一、价格差异的核心:镜片与镜框的“双重变量”

镜片和镜框是构成眼镜价格的两大核心要素。

1. 镜片材质的技术密码

2. 镜框材质的隐形价值

技术突破案例:渐进多焦点镜片(800-3000元)通过精密的光学设计,可同时矫正近视、老花等多种视力问题,其价格差异主要源于光学区过渡的流畅度设计。

二、品牌溢价与功能叠加:看不见的成本构成

1. 国际品牌的“技术溢价”

蔡司、依视路等品牌通过专利技术形成壁垒。例如蔡司钻立方铂金膜,通过16层镀膜工艺实现99.4%透光率,这类镜片价格可达2000元以上。而国产明月镜片的PMC超亮系列,凭借自主研发的原料提纯技术,价格仅为国际品牌的1/3。

2. 功能叠加的边际效应

三、个性化需求催生的价格梯度

1. 度数相关的定制成本

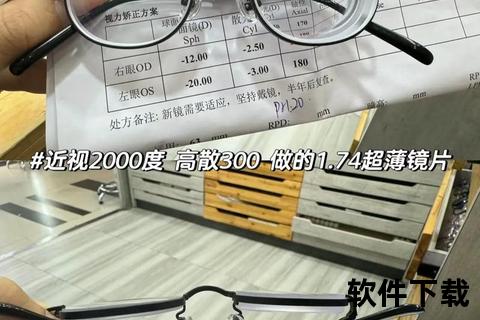

高度数(600度以上)消费者需要支付双重溢价:一方面需选择1.67/1.74高折射率镜片(价格比普通镜片高2-3倍);另一方面需定制小尺寸镜框(46-49mm)以减少边缘厚度,加工损耗率高达15%。

2. 特殊群体的专属方案

四、消费场景的定价逻辑

1. 实体店的“服务打包”

专业眼科医院(如爱尔眼科)验光费包含7项基础检查,采用综合验光仪、角膜地形图等设备,单次服务成本约150-300元。而普通眼镜店多采用电脑验光仪,成本控制在30元以内。

2. 线上渠道的“减法经济”

电商平台通过去除非必要服务(如深度验光、售后调整),将同品质产品价格压低30%-50%。但需注意:部分低价产品可能使用库存老款镜片,其光学性能可能落后主流产品2-3代。

五、理性消费的行动指南

1. 适配性优先原则

2. 性价比优化策略

3. 消费避坑指南

在眼镜消费这场视力与经济的平衡术中,没有绝对的最优解。重要的是理解:每一分钱的差异,既可能承载着关键的技术价值,也可能隐藏着不必要的消费溢价。通过科学的认知工具和理性的决策框架,每个人都能找到属于自己的清晰视界。