新生儿头围是评估大脑发育的重要指标之一。当婴儿头围显著小于同龄、同性别正常范围时,可能提示“头小症”(医学上称小头畸形)。这种情况不仅影响外观,更可能伴随神经发育障碍。医学数据显示,约30%的头小症患儿存在不同程度的智力、运动或感知功能障碍。但值得关注的是,早期发现与科学干预能显著改善预后。

一、识别关键信号:从测量到症状

1. 头围测量标准

正常新生儿头围在32-34厘米之间,若出生时头围低于同龄儿均值3个标准差(约<31厘米),或生长曲线持续低于第3百分位,需高度警惕。家长可使用生长曲线图(图1)定期记录头围数据,发现异常应及时就医。

2. 伴随症状警示

除头围偏小外,以下表现需特别注意:

发育里程碑延迟:3月龄无法抬头、6月龄不能翻身、12月龄无法独坐

神经系统异常:频繁惊跳、异常哭闹、喂养困难

特殊面容特征:前额扁平、枕部突出、颅缝早闭迹象

(此处可插入头围测量示意图及生长曲线对比图)

二、成因解析:从遗传到环境的复杂交织

(一)遗传性因素(约占40%)

染色体异常:如18三体综合征常伴随严重头小

单基因疾病:Seckel综合征、Smith-Lemli-Opitz综合征等450余种遗传病可能伴发

家族性良性小头:父母头围偏小,但无神经功能异常,可通过Weaver曲线鉴别

(二)环境致畸因素

孕期感染:巨细胞病毒、寨卡病毒、弓形虫感染导致胎儿脑发育停滞(2015年巴西寨卡疫情致4100例头小症)

有毒物质暴露:酒精(胎儿酒精综合征)、重金属、辐射(广岛核爆幸存者后代发病率显著升高)

代谢紊乱:母体严重营养不良、未控制的糖尿病

(三)围产期并发症

胎盘功能不全、严重缺氧缺血、早产儿脑损伤等,可能引发继发性头小

三、诊断流程:多维度评估体系

1. 影像学检查组合

胎儿期超声:孕28周后可检测严重头小(敏感度约60%)

新生儿MRI:评估脑皮质发育、白质髓鞘化程度

2. 实验室检测套餐

TORCH筛查:排查弓形虫、风疹等病原体

基因检测:染色体核型分析+全外显子测序,诊断遗传病因

代谢筛查:血氨基酸分析、尿有机酸检测排除代谢病

(此处可插入典型MRI影像对比图)

四、干预策略:分阶段精准管理

(一)新生儿期紧急处理

颅内压监测:对颅缝早闭者,6月龄前实施颅骨重塑术

营养支持:采用高能量配方奶(如22kcal/oz),补充DHA(200mg/天)

(二)早期康复黄金期(0-3岁)

运动疗法:Bobath球上平衡训练、Vojta诱导疗法改善肌张力

认知刺激:多感官互动游戏(如光影追踪、触觉识别)

家庭干预方案:每天40分钟结构化训练(见图2训练流程图)

(三)学龄期综合支持

个性化教育计划:结合OT作业治疗改善书写功能

社会适应训练:通过情景模拟提升生活自理能力

五、家庭护理核心要点

1. 日常监测清单

头围测量:每月固定时间用软尺测量(眉弓-枕骨隆突周长)

发育日记:记录微笑、抓握、语言等关键里程碑

2. 环境优化技巧

感官刺激:布置彩色视觉卡(距离眼睛20-30cm)、播放韵律音乐

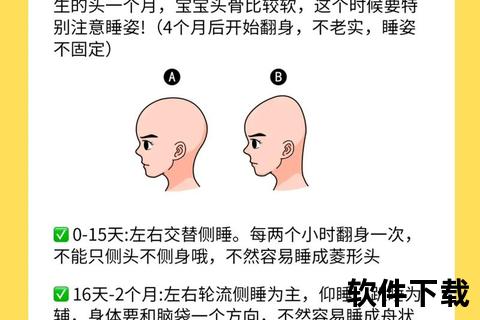

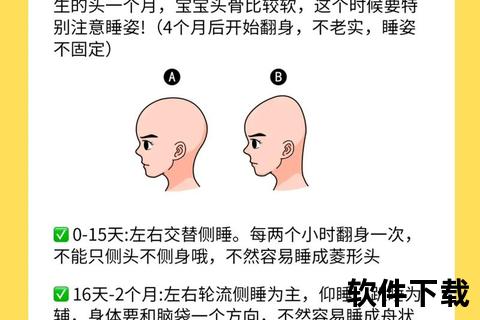

体位管理:仰卧位时使用U型枕防止扁头综合征

3. 紧急情况处理

抽搐发作:立即侧卧、清除口腔异物、记录发作时间

异常哭闹:持续2小时无法安抚需急诊排除脑损伤

六、预防措施:三级防御体系

孕前阶段:基因携带者筛查(如PKU、脆性X综合征)

孕期防护:

避免生肉、未灭菌乳制品(防弓形虫)

孕早期接种风疹疫苗

产后管理:高危儿建立专属健康档案,0-6月每月发育评估

(此处可插入疫苗接种时间表及高危儿随访流程图)

对头小症患儿而言,出生后前3年是神经可塑性最强的阶段。通过“医院-家庭-社区”联动的干预网络(图3),约65%轻度患儿可获得接近正常的发育水平。家长需把握干预窗口期,同时关注自身心理健康,通过专业支持团体获得持续帮助。

相关文章:

文章已关闭评论!