湿气,这一中医理论中的常见概念,在现代生活中逐渐成为影响女性健康的隐形威胁。许多女性常感到身体沉重、疲惫不堪,甚至反复出现白带异常、外阴瘙痒等症状,却未意识到这些可能与体内湿气积聚有关。湿气不仅会干扰气血运行,还可能成为妇科疾病的“催化剂”。本文将从中医视角解析湿气与妇科疾病的关联,并提供实用的预防与调理建议。

一、湿气为何成为妇科健康的“隐形敌人”

中医认为,湿气是人体水液代谢失常的产物,分为外湿(如潮湿环境、淋雨)和内湿(如饮食不节、脾胃虚弱)。湿性黏滞、重浊,易阻滞气机,导致气血运行不畅,进而引发多种妇科问题。

1. 湿气与妇科疾病的关联机制

湿热,滋生炎症:湿气与热邪结合形成湿热,可导致环境失衡,诱发细菌或真菌感染,出现白带增多、异味、外阴瘙痒等症状(如炎、宫颈炎)。

气血阻滞,月经失调:湿气阻碍气血运行,可能引起痛经、经期延长、经血黏稠甚至闭经。长期湿气重的女性还可能因气血不足导致卵巢功能异常。

痰湿积聚,诱发囊肿:湿气久留体内可转化为痰湿,积聚于子宫、卵巢等部位,形成子宫肌瘤、卵巢囊肿等器质性疾病。

免疫力下降,反复感染:湿气重会削弱功能(脾主运化水湿),降低免疫力,使女性更易发生盆腔炎、附件炎等反复感染。

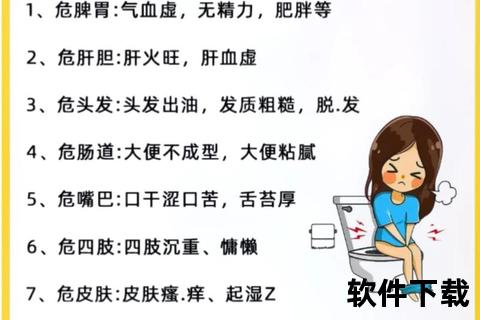

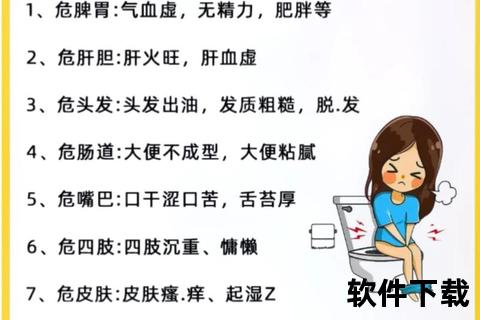

2. 湿气致病的典型症状

分泌物异常:白带量多、色黄或带血丝,质地黏稠,异味明显。

体感不适:下腹坠胀、腰骶酸痛,经期加重;外阴潮湿感,久坐后症状明显。

全身表现:舌苔厚腻、齿痕明显;大便黏滞、不成形;面部油腻、痤疮频发;肢体沉重、易疲劳。

二、中医视角下的湿气诊断与调理

1. 湿气重的诊断要点

中医通过“望闻问切”四诊合参判断湿气:

望诊:舌体胖大、舌苔白腻或黄腻;面色晦暗或浮肿。

问诊:询问居住环境、饮食习惯(如嗜食冷饮、油腻)、月经及白带情况。

切诊:脉象濡滑或沉细,反映气血运行不畅。

2. 祛湿调理的核心原则

健脾为本:脾为后天之本,主运化水湿。调理脾胃可通过饮食(如山药、茯苓)和中药(如四君子汤)增强运化能力。

分型论治:

湿热型:表现为口苦、尿黄,推荐冬瓜薏米汤、茵陈蒿汤。

寒湿型:畏寒、手脚冰凉,可用艾叶泡脚、生姜红枣茶温阳散寒。

痰湿型:肥胖、舌苔厚腻,建议二陈汤或温胆汤化痰祛湿。

3. 家庭实用祛湿法

饮食调理:

多吃红豆、薏米、冬瓜等利水食物,避免生冷、甜腻食品。

推荐茶饮:陈皮茯苓茶(理气健脾)、玉米须茶(利尿消肿)。

外治法:

艾灸:选取足三里、三阴交等穴位,每周2-3次,温通经络。

泡脚:加入艾叶、花椒、生姜,每晚泡20分钟,促进排汗。

三、预防湿气侵袭的日常策略

1. 环境与生活习惯

保持干燥:避免久居潮湿环境,梅雨季节使用除湿机;衣物、被褥定期晾晒。

个人卫生:穿透气棉质内裤,避免使用碱性洗液冲洗;经期勤换卫生巾。

2. 运动与情绪管理

适度运动:每天30分钟快走、瑜伽等有氧运动,促进排汗与气血循环。

舒缓压力:焦虑、抑郁会加重肝郁脾虚,可通过冥想、深呼吸调节情绪。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:避免过度祛湿药物(如薏米),以防滑胎;可选用茯苓、山药等温和食材。

产后女性:气血双亏易感湿邪,建议艾灸关元穴、饮用黄芪当归汤补气养血。

四、何时需要就医?

若出现以下情况,建议及时就诊:

1. 症状持续加重:如白带带血、剧烈腹痛、发热。

2. 反复感染:炎或盆腔炎每年发作3次以上。

3. 影响生育:备孕1年未成功,伴月经紊乱或痛经。

湿气与妇科疾病的关系,体现了中医“整体观”与“治未病”的智慧。通过调整饮食、改善生活习惯,女性可有效减少湿气侵袭。若症状难以缓解,需结合中医辨证施治,从根源调理体质。健康的生活方式不仅是祛湿的关键,更是守护女性长久活力的基石。

相关文章:

文章已关闭评论!