在运动后肌肉拉伤、久坐引发的关节僵硬或意外扭伤时,许多人会从药箱中翻出一支名为“扶他林”的药膏。这种白色乳胶质地的药物涂抹后带来的清凉感和疼痛缓解效果令人印象深刻,但关于它的真实作用却存在诸多误解——有人认为它是单纯的止痛剂,有人将其等同于抗生素类消炎药,更有患者因不当使用导致皮肤过敏或症状加重。正确理解这种药物的双重特性,是科学应对疼痛的第一步。

一、扶他林作用机制的“双刃剑”特性

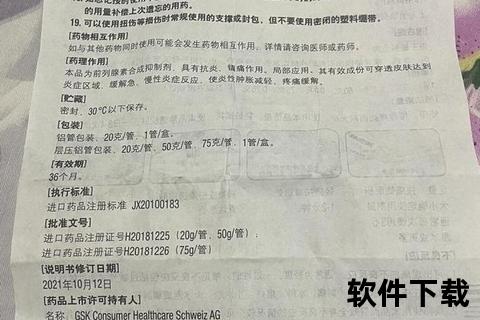

扶他林的核心成分双氯芬酸属于非甾体抗炎药(NSAIDs)家族,这类药物的独特之处在于通过抑制环氧化酶(COX)活性,阻断前列腺素合成路径。前列腺素不仅是引发红肿热痛的炎症介质,同时也是胃黏膜保护的重要因子。这种双重抑制作用使得药物在抗炎镇痛的也带来了潜在的消化道风险。

与传统抗生素的杀菌消炎不同,扶他林针对的是无菌性炎症反应。当关节过度磨损产生炎性因子,或肌肉拉伤导致组织液渗出时,药物能有效抑制缓激肽、白三烯等致痛物质的生成。临床试验显示,局部外用的双氯芬酸乳胶剂可在1小时内穿透皮肤到达疼痛部位,使滑膜组织中的药物浓度达到血液浓度的20倍以上,这种靶向作用既保证了疗效,又减少了全身副作用。

二、精准识别适用场景:何时该用?何时慎用?

急性损伤场景:踝关节扭伤后的48小时内,外用药膏配合RICE原则(休息-冰敷-加压-抬高)可缩短恢复周期约30%。但需特别注意,此时若错误采用热敷或按摩会加重毛细血管出血,某案例显示患者因过早热敷导致肿胀时间延长3天以上。

慢性疼痛管理:对骨关节炎患者的跟踪研究发现,规律使用扶他林乳胶剂4周后,膝关节活动度平均增加15度,但长期(超过3个月)连续使用可能引发皮肤角质层变薄。建议采用间歇给药策略,每周保留2天停药期。

特殊部位应用警示:虽然说明书标明可用于肩颈酸痛,但颈部淋巴区域、眼周粘膜等敏感部位需严格控制用量。某三甲医院接诊记录显示,过量涂抹颈前区导致喉头水肿的案例占比达过敏反应的12%。

三、科学用药的七个关键细节

1. 剂量控制艺术:成人单次使用乳胶剂不应超过4克(约5厘米长药膏),相当于两节食指长度的药条。儿童用量需按体重折算,12岁以下患者每公斤体重对应0.5mg双氯芬酸。

2. 增效使用技巧:涂抹后配合热疗可提升药物渗透率,但温度需控制在40℃以下。临床测试显示,42℃热敷可使药物吸收速度加快1.8倍,但超过45℃会导致皮肤屏障破坏。

3. 危险组合警示:与华法林合用时出血风险增加3倍,与利尿剂联用可能引发急性肾损伤。某药学数据库统计显示,17%的药物相互作用事件与NSAIDs类药物相关。

4. 特殊人群方案:孕妇群体中,妊娠晚期使用可能引发动脉导管早闭,但哺乳期母亲在医生指导下可谨慎用于四肢部位(避开区)。老年患者建议采用“指尖单位”计量法,单次用量控制在2个指尖单位以内。

5. 失效预警信号:连续使用7天疼痛未缓解,或出现皮下瘀斑、持续灼热感应立即停用。这些症状可能提示深层组织损伤或药物过敏。

6. 储存的科学:开封后的药膏保质期缩短至3个月,30℃以上环境会导致乳胶基质分层。建议夏季存放于阴凉抽屉而非冰箱,避免冷凝水污染。

7. 心理干预配合:慢性疼痛患者可建立用药日志,记录疼痛等级(VAS评分)与用药量的关系。数据显示,这种自我监测能使药物滥用率降低41%。

四、超越药物的整体管理策略

在急性期过后,配合低频脉冲电刺激可提升恢复质量。某运动医学中心对比研究发现,结合物理治疗的实验组比单纯用药组康复时间缩短40%。营养补充方面,Omega-3脂肪酸与姜黄素的协同使用能使炎症因子IL-6水平下降27%。

预防性措施同样重要:办公室人群可进行每小时2分钟的腕关节牵拉(保持牵拉状态15秒,重复4次),这种微运动能降低腱鞘炎发生率58%。运动爱好者建议在剧烈活动前进行动态拉伸,重点强化膝关节周围肌群,生物力学分析显示股四头肌力量提升20%可使半月板压力降低35%。

需要特别强调的是,当出现夜间静息痛、关节变形或38.5℃以上发热时,这些超出局部炎症范畴的症状提示可能需要系统治疗。某急诊科统计显示,自行用药掩盖症状导致类风湿关节炎确诊延迟的案例中,平均延误时间达11.2周。

正确看待扶他林的价值,需要建立“工具理性”认知——它既不是万灵药,也不是洪水猛兽。在明确适应症的前提下规范使用,配合整体健康管理,才能让这管白色药膏真正成为对抗疼痛的利器。当疼痛成为身体发出的警报时,科学解读这些信号远比单纯消除症状更重要。