新生儿抽搐是婴幼儿时期常见的急症之一,常因大脑异常放电或代谢紊乱引发。由于新生儿神经系统发育不完善,抽搐表现常不典型,容易与正常肢体活动混淆。本文结合临床指南与急救经验,为家长提供科学、实用的识别与应对方法。

一、症状识别:如何判断新生儿抽搐?

新生儿抽搐的临床表现复杂多样,需与正常生理性动作(如惊跳反射、打嗝)区分。以下特征需警惕:

1. 肢体异常抽动:单侧或双侧肢体规律性抖动,频率快且无法安抚,如手指反复屈伸、下肢蹬踏样动作。

2. 面部肌肉痉挛:眼睑、口角或下颌不自主抽动,可能伴随眼球上翻或凝视。

3. 自主神经症状:呼吸暂停(超过10秒)、面色青紫或苍白、流涎增多等。

4. 意识状态改变:呼之不应、对外界刺激反应迟钝或消失。

示例场景:出生两周的宝宝在睡眠中突然出现右侧手臂快速抖动,持续约20秒,期间对轻拍无反应,恢复后精神萎靡——此类情况需立即就医。

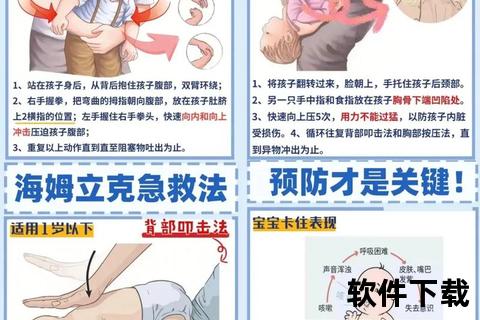

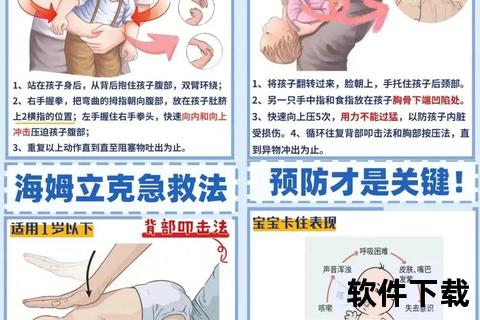

二、紧急处理:家庭急救的五大关键步骤

1. 确保安全环境

2. 保持呼吸道通畅

3. 记录发作细节

4. 物理降温(仅限发热时)

5. 及时送医指征

三、常见病因与诊断流程

新生儿抽搐多由非癫痫性疾病引起,需结合病史与检查综合判断:

| 病因分类 | 典型疾病 | 临床特征 |

|--|-|-|

| 围产期损伤 | 缺氧缺血性脑病、颅内出血 | 出生时有窒息史,头颅超声异常 |

| 代谢紊乱 | 低血糖、低钙血症、电解质失衡 | 喂养困难、多汗、肌张力低下 |

| 感染性疾病 | 化脓性脑膜炎、败血症 | 发热、前囟饱满、CRP升高 |

| 遗传性疾病 | 先天性代谢缺陷、癫痫综合征 | 家族史、发育迟缓、特殊面容 |

诊断流程:医生会优先进行血糖检测、血钙/镁测定及感染指标筛查,必要时安排脑电图(EEG)或头颅MRI。

四、治疗原则:医院如何干预?

1. 一线药物

2. 病因治疗

3. 重症监护

五、预防与长期管理

1. 高危儿筛查

2. 家庭预防措施

3. 疫苗接种后观察

六、家长常见误区与澄清

科学解释:95%的新生儿短暂抽搐(<3分钟)无后遗症,盲目用药反而增加呼吸抑制风险。

科学解释:发作时喂食可能引发误吸,退热药需在医生指导下使用。

新生儿抽搐的紧急处理需要冷静与科学的应对。家长需掌握基础急救技能,同时理解“观察优先于干预”的原则。建议家庭常备电子体温计、急救记录本,并参与医院组织的婴儿急救培训课程。记住:及时就医与完整信息传递,是改善预后的关键。