儿童夜间磨牙是许多家庭常见的困扰。当孩子在睡梦中发出“咯吱”声时,家长常陷入焦虑:这是缺钙的表现吗?需要驱虫吗?会不会影响牙齿健康?事实上,夜间磨牙的成因远比传统认知更复杂。医学研究显示,3-6岁儿童中约38%存在磨牙现象,且其诱因涉及生理、心理及环境等多重因素。理解这些机制,才能帮助孩子科学应对这一健康问题。

一、症状识别:超越声音的警示信号

夜间磨牙(睡眠相关磨牙症)主要表现为睡眠中无意识的牙齿摩擦或紧咬,可伴随以下特征:

需要警惕的是,若孩子同时存在打鼾、呼吸暂停或白天过度嗜睡,可能提示阻塞性睡眠呼吸暂停综合征与磨牙的关联。通过手机录制夜间睡眠视频,能帮助家长更客观记录症状细节。

二、成因解析:睡眠习惯与健康因素的交互作用

(一)睡眠习惯的隐形推手

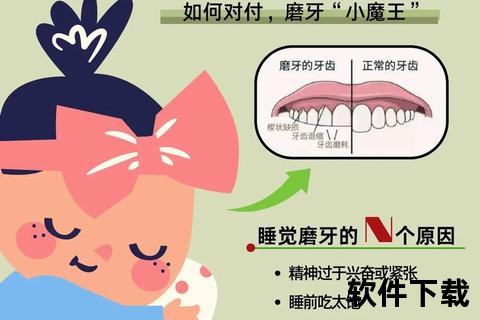

1. 睡前过度刺激:观看恐怖片、剧烈游戏等行为使大脑皮质持续兴奋,导致咀嚼肌异常收缩。研究显示,睡前2小时进行刺激性活动可使磨牙风险增加2倍。

2. 不良睡姿机制:俯卧或侧卧时下颌受力不均,可能触发颞下颌关节代偿性运动。临床统计显示,俯卧睡姿儿童磨牙发生率较仰卧者高37%。

3. 睡眠节律紊乱:不规律的入睡时间、频繁夜醒等会破坏睡眠周期节律,增加非快速眼动睡眠期的肌肉张力。

(二)健康因素的深层影响

1. 口腔结构异常

2. 消化系统关联

3. 心理神经机制

4. 营养代谢因素

值得注意的是,传统认知中的“蛔虫致磨牙”理论缺乏循证支持,大规模研究显示驱虫治疗仅对3%病例有效。

三、干预策略:从家庭护理到专业治疗

(一)家庭管理黄金法则

1. 睡眠环境优化

2. 饮食调整方案

3. 行为干预技巧

(二)医疗干预时机与方式

当家庭护理2周无效或出现以下情况需及时就医:

临床常用干预手段包括:

1. 咬合垫治疗:3D打印的软质牙套可降低80%牙齿磨损,需每3个月调整

2. 生物反馈疗法:通过肌电监测训练患者自主控制咀嚼肌张力

3. 定向正畸:对反颌、深覆颌等结构性异常进行早期干预

四、预防体系:贯穿成长周期的健康管理

1. 0-3岁预防重点

2. 3-6岁关键窗口

3. 学龄期综合管理

需要特别提醒的是,7-12岁换牙期轻度磨牙(每周≤3次)属生理性适应过程,过度干预反而可能干扰正常咬合建立。

夜间磨牙如同身体发出的健康警报灯,既需要家长细致观察,也需避免过度焦虑。通过建立“睡眠日记”记录磨牙频率、诱发事件及干预效果,能帮助医生更精准判断病因。记住,当磨牙伴随生长发育迟缓、情绪异常或持续疼痛时,提示需要多学科联合诊疗——从口腔科、儿科到心理医生的协同干预,才能为孩子构筑全面的健康防线。