失眠已成为现代人健康的重要挑战,而维生素B12作为一种关键营养素,近年来被广泛讨论其在改善睡眠中的潜在作用。本文结合最新研究,解析其作用机制、适用人群及临床应用,并为不同群体提供实用建议。

一、维生素B12与睡眠的关联:从机制到证据

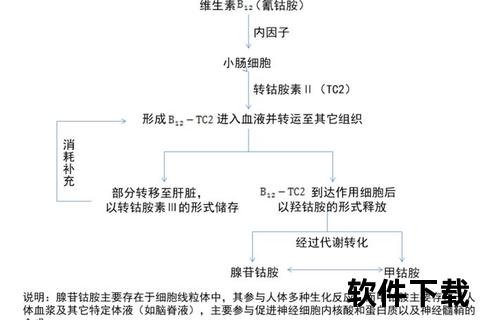

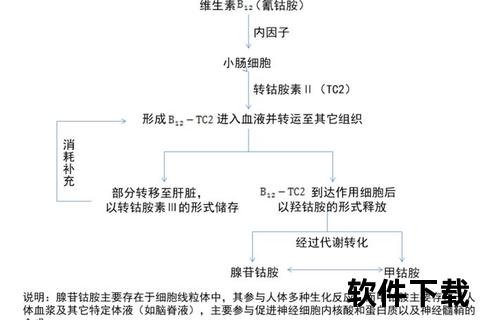

维生素B12(钴胺素)是人体必需的营养素,参与红细胞生成、DNA合成及神经系统功能维护。近年研究显示,其与睡眠的关联主要体现在以下方面:

1. 调节神经系统功能

维生素B12是神经髓鞘合成的关键成分,保护神经纤维并确保信号正常传递。缺乏时可能导致神经信号紊乱,表现为入睡困难或睡眠浅。

其参与神经递质(如血清素、多巴胺)的合成,这些递质对情绪稳定和睡眠节律至关重要。例如,血清素是褪黑素的前体,而褪黑素直接影响睡眠-觉醒周期。

2. 促进褪黑素分泌

维生素B12通过调节松果体功能,帮助维持褪黑素的昼夜节律性分泌,改善睡眠质量。临床观察发现,部分失眠患者的血清B12水平显著低于健康人群。

3. 改善情绪与抗压能力

长期压力或焦虑会引发失眠,而维生素B12通过参与能量代谢和甲基化反应,缓解疲劳感和情绪波动,间接改善睡眠。

4. 纠正贫血相关症状

维生素B12缺乏可能导致巨幼细胞性贫血,伴随头晕、乏力等症状,进一步干扰睡眠。补充后可通过改善贫血状态缓解相关不适。

争议与局限性

尽管多项研究支持维生素B12的助眠作用,但部分结论存在矛盾。例如,一项针对2型糖尿病患者的横断面研究发现,高B12水平与失眠风险呈正相关,可能与甲钴胺的使用有关。B12的疗效可能因个体差异(如年龄、基础疾病)而异,并非所有失眠患者均适用。

二、哪些人需要关注维生素B12水平?

1. 高风险人群

素食者或饮食不均衡者:B12主要存在于动物性食物(肉类、鱼类、乳制品),长期素食易缺乏。

老年人:随年龄增长,胃酸分泌减少影响B12吸收,且神经退行性疾病风险增加。

慢性疾病患者:如糖尿病、胃肠疾病(如克罗恩病)患者因吸收障碍易缺乏。

2. 症状提示

失眠伴随以下表现:手脚麻木、疲劳、记忆力减退、情绪低落或贫血体征(如皮肤苍白)。

三、临床应用与补充建议

1. 诊断与检测

血清B12检测是初步筛查手段,但需结合甲基丙二酸(MMA)和同型半胱氨酸水平综合判断,以提高准确性。

2. 补充方式

饮食调整:每日摄入富含B12的食物,如牛肉(2.4μg/100g)、三文鱼(4.9μg/100g)及强化谷物。

口服补充剂:适用于轻度缺乏者,常见剂量为每日1-2mg,需连续服用4-6周观察效果。

注射制剂:针对吸收障碍或严重缺乏者(如恶性贫血),需在医生指导下使用。

3. 联合治疗策略

与褪黑素或抗焦虑药物联用:可增强对睡眠节律和情绪的调节作用。

中医辅助:如搭配酸枣仁、百合等安神中药,缓解神经衰弱型失眠。

注意事项

过量补充可能导致痤疮、头痛等副作用,长期高剂量或增加心血管风险。

孕妇、哺乳期女性及肝肾功能异常者需严格遵循医嘱。

四、何时就医?不同群体的应对策略

1. 普通成年人

自我管理:调整作息、减少咖啡因摄入,若失眠持续2周以上且伴随情绪问题,需就医排除抑郁症等潜在疾病。

2. 老年人

优先排查慢性病(如关节炎、呼吸暂停综合征)及药物影响(如利尿剂、β受体阻滞剂),B12补充需结合神经功能评估。

3. 儿童与青少年

失眠多与学业压力或电子产品使用相关,B12缺乏罕见,需谨慎补充,优先行为干预(如限制屏幕时间)。

五、总结与行动清单

维生素B12对特定类型的失眠(如神经功能紊乱或情绪相关型)具有辅助改善作用,但并非“万能药”。建议采取以下步骤:

1. 初步自检:记录睡眠日志,评估是否伴随B12缺乏症状。

2. 饮食优化:增加富含B12的食物,必要时选择强化产品。

3. 医疗咨询:若调整无效或症状加重,及时就诊以明确病因。

4. 综合干预:结合认知行为疗法(CBT-I)、适度运动等非药物手段,提升整体睡眠质量。

通过科学补充与生活方式调整,多数人可逐步恢复健康睡眠节律。个体化诊疗始终是解决失眠问题的核心。

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!