月经是女性健康的“晴雨表”,周期、经量或伴随症状的异常往往提示身体内在平衡的失调。据临床统计,约30%女性在不同阶段经历过月经紊乱,而其中70%的案例通过中医调理可显著改善。这种源自脏腑气血的整体调节模式,既能缓解症状,又能帮助恢复生理节律的天然平衡。

一、解码月经不调的核心病机

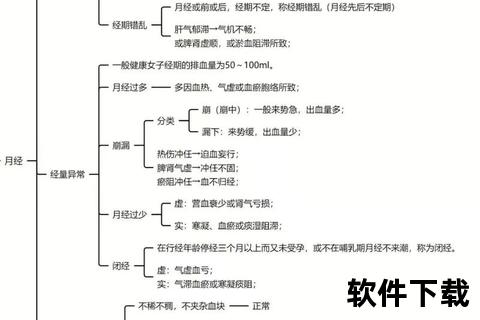

中医认为月经是“肾气-天癸-冲任-胞宫”轴协同作用的结果。当外感六淫(寒、热、湿等)、内伤七情(忧思郁怒)、饮食劳倦等因素打破这一链条时,便会出现周期紊乱、经量异常等问题。

常见症状警示

特殊人群需警惕:青春期少女初潮后周期不稳属常见现象,但若16岁仍未初潮或持续闭经3个月以上需就医;更年期女性经期延长超过10天可能提示器质性疾病。

二、辨证施治:5类证型的精准调理方案

中医将月经不调分为五大证型,每种类型对应独特治法(表1)。

| 证型 | 典型表现 | 核心治法 | 代表方剂/疗法 |

|--||--||

| 寒湿凝滞 | 经期小腹冷痛,得热则缓 | 温经散寒 | 艾灸三阴交+温经汤 |

| 气血瘀滞 | 经前胀痛,经血紫暗有块 | 疏肝理气活血 | 血府逐瘀汤+太冲穴按摩 |

| 湿热 | 经血粘稠异味,带下黄浊 | 清热利湿 | 四妙丸+冬瓜薏仁汤 |

| 气血两虚 | 经色淡红,乏力面色苍白 | 益气养血 | 八珍汤+当归黄芪茶 |

| 肝肾不足 | 腰膝酸软,经量少周期长 | 滋补肝肾 | 左归丸+枸杞桑葚膏 |

治疗方案对比解析

1. 中药内服:定经汤(菟丝子、熟地黄等)通过调节下丘脑-垂体-卵巢轴改善周期,研究显示对肝肾不足型有效率可达82%。

2. 外治疗法:

3. 膏方调理:补肾固冲膏(鹿角胶、龟板胶等)适合冲任不固的崩漏患者,临床观察显示服用1疗程后经量恢复正常率达76%。

三、居家调理黄金法则

饮食调摄三部曲

1. 经前期(月经前7天):玫瑰陈皮茶(玫瑰花3g+陈皮5g)疏肝解郁

2. 行经期:红糖姜枣茶(生姜3片+红枣5枚)温经散寒

3. 经后期:四物乌鸡汤(当归10g+熟地15g)补血填精

穴位保健指南

情志管理技巧

练习“呼吸-意象”疗法:吸气时想象气息沉入丹田,呼气时默念“松”字,每天3次可降低皮质醇水平23%。

四、预警信号与就医指征

以下情况需立即就诊:

1. 非经期出血持续3天以上

2. 经血中出现腐肉样组织或异味分泌物

3. 突发剧烈腹痛伴晕厥(警惕宫外孕)

4. 40岁以上女性经期延长伴贫血症状

现代医学检查不可或缺:基础体温测定、性激素六项、盆腔超声等检查可明确是否存在多囊卵巢综合征、子宫肌瘤等器质性疾病。

五、特殊人群调护要点

行动建议清单

1. 建立月经日记:记录周期、经量、症状变化(推荐使用Clue等APP)

2. 每周3次30分钟有氧运动:快走、游泳等可提升卵巢血流灌注量

3. 经前7天开始饮用暖宫茶:肉桂3g+红枣5枚+红糖10g,每日1剂

4. 每年春秋两季膏方调理:补肾健脾膏方可增强生殖轴稳定性

月经调理如同培育生命之花,需要顺应四时阴阳,在动静之间找到平衡。当自我调理3个月经周期未见改善时,建议寻求专业中医师进行体质辨识,通过脉诊、舌诊等个性化诊断制定精准方案。记住,规律的月经不仅是生殖健康的标志,更是全身机能协调运转的体现。