孩子半夜因腿疼哭闹不止,家长在焦虑中匆忙就医却发现检查结果一切正常——这种场景在儿科门诊并不罕见。面对儿童反复发作的下肢疼痛,多数家庭陷入困惑:究竟是正常发育现象还是疾病信号?医学界将这类非创伤性腿疼归纳为三大常见诱因:生理性生长痛、运动系统损伤及钙代谢异常,三者症状相似却存在本质区别。

一、生长痛:成长过程中的特殊印记

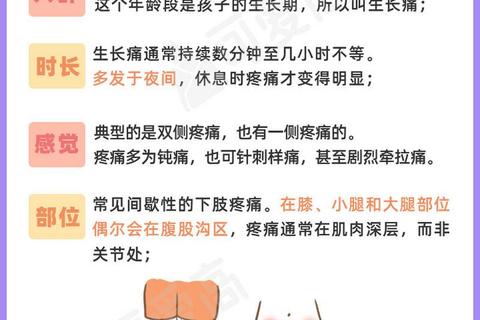

约40%学龄儿童经历过这种神秘疼痛,其典型特征为夜间突发的双侧下肢肌肉酸痛,部位集中于膝关节周围及小腿前侧,疼痛区域无红肿热痛,发作时孩子常无法准确定位痛源。这种疼痛与骨骼生长速度直接相关——当骨骼日均增长0.2mm时,周围肌肉、筋膜等软组织因牵拉产生应激反应。临床诊断需排除其他器质性疾病,通过血液检查、影像学确认无异常后,结合疼痛呈间歇性、活动后缓解的特点进行判断。

家庭护理可采用三阶梯策略:转移注意力的心理干预(如讲故事、互动游戏)、物理疗法(38-40℃局部热敷配合环形按摩)及营养支持(每日500ml牛奶搭配维生素D补充)。需警惕若疼痛持续超过3个月或伴随发热、关节肿胀,需立即就医排除青少年关节炎等疾病。

二、运动损伤:活力背后的健康隐患

运动相关损伤占儿童骨科急诊的32%,常见类型包括膝关节滑膜炎、踝关节扭伤及肌肉拉伤。与生长痛不同,这类损伤具有明确诱因,疼痛部位固定且存在功能障碍,如跛行、关节活动受限等。12岁以下儿童因骨骼生长板未闭合,剧烈运动易导致胫骨结节骨骺炎,表现为膝关节下方骨性凸起压痛。

急性期处理遵循PRICE原则:保护制动(Protection)、休息(Rest)、冰敷(Ice)、加压包扎(Compression)、抬高患肢(Elevation)。预防策略应包含运动前动态拉伸(如高抬腿、弓步压腿)、穿戴专业防护装备(足弓支撑鞋、膝关节护具),以及建立运动日志记录每日活动强度。值得关注的是,5岁以上儿童即可开始抗阻训练,重点强化股四头肌、腘绳肌等下肢肌群,提升关节稳定性。

三、钙代谢失衡:被误解的营养信号

尽管78%生长痛患儿骨密度低于正常值,但血钙检测往往显示正常范围,这源于人体钙稳态调节机制。真正缺钙引发的腿疼多伴随夜间惊厥、方颅、鸡胸等体征,好发于维生素D摄入不足或慢性腹泻儿童。营养补充需科学配伍:每100g奶酪含钙量达799mg,搭配含维生素K2的纳豆食用可提升钙沉积效率。

补钙误区需特别注意:

1. 骨头汤钙含量仅为牛奶的1/10,且吸收率不足30%

2. 钙剂应与铁剂间隔3小时服用,避免竞争性吸收

3. 过量补钙(>2000mg/日)可能诱发肾结石

四、决策树:三步判断就医时机

当孩子主诉腿疼时,建议家长按以下流程评估:

1. 疼痛性质:游走性肌肉酸痛多属生长痛,固定点刺痛需警惕骨折或肿瘤

2. 伴随症状:发热+关节肿胀提示感染可能,皮肤紫癜需排查过敏性紫癜

3. 持续时间:超过72小时不缓解或夜间痛醒超过3次应尽早就诊

医疗机构诊断路径包括:

五、全景预防体系构建

从生活管理角度建立三维防护网:

1. 生物力学防护:6岁以上儿童每半年进行步态分析,矫正扁平足、X型腿等异常姿势

2. 营养时钟:设立补钙黄金时段(晚7-8点血钙浓度低谷期),运动后补充含镁电解质水

3. 行为管理:制定运动计划表,控制每日高强度运动不超过90分钟,穿插水中运动降低关节负荷

儿童腿疼如同身体发出的特殊密码,正确解读需要家长具备基础医学素养。当疼痛来临时,保持理性观察、掌握基础处理技能、及时寻求专业帮助,方能护航孩子健康成长。记住,任何持续存在的疼痛都是身体发出的警示信号,宁可谨慎排查,切勿盲目归因。