当突发的剧烈头痛伴随恶心呕吐袭来,或者骨折部位在数小时内肿胀如馒头时,人体内部往往正在进行一场危险的液体失衡。这种时候,急诊室里常会响起护士准备「甘露醇」的医嘱声——这种透明液体进入血管后,能像海绵般将异常积聚的水分迅速抽离,为抢救生命赢得黄金时间。

一、甘露醇如何成为「液体搬运工」

在人体这个精密的水世界,甘露醇凭借其独特的物理特性发挥着「分子水泵」作用。这种六碳糖醇分子量是普通葡萄糖的三倍,静脉注射后无法穿过健康的血管屏障,却能形成强大的渗透压差。当20%浓度的甘露醇溶液进入血流,每毫升液体携带的渗透颗粒浓度可达1100mOsm/L,相当于血浆正常渗透压的4倍。

这种浓度差驱动着水分从三个关键区域转移:

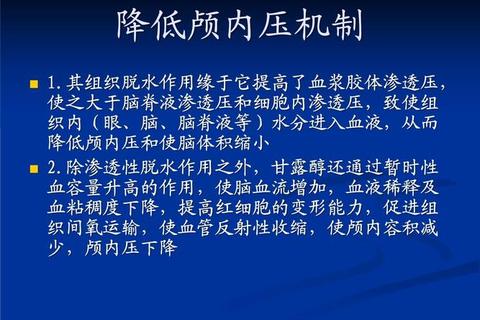

1. 脑组织脱水:在血脑屏障完整的区域,甘露醇将脑细胞间隙的水分拉回血管,使正常脑组织体积缩小近2%,这种「腾出空间」的效应能有效缓解颅内高压。

2. 病变区控水:对于血脑屏障破坏的脑出血或梗死区域,甘露醇直接进入受损细胞,通过逆向渗透作用抑制水肿恶化,这种双效调节机制使其成为急性脑损伤的重要选择。

3. 全身性调控:在骨折肿胀部位,甘露醇通过降低毛细血管通透性,减少炎症介质渗出,配合利尿作用形成多层次消肿网络。

二、临床应用的精准把控

(一)急救场景的关键参数

在神经外科急救中,0.25-1g/kg的剂量选择取决于病情危急程度。对于脑疝患者,1g/kg剂量(约成人每次250ml)需在30分钟内快速滴注,这种「冲击式」给药能使颅内压在15分钟内开始下降,1小时达峰。而骨科病房里,125ml剂量的甘露醇通过微泵控制,以10ml/min的速度精准输注,既能缓解骨筋膜室压力,又避免血容量剧烈波动。

(二)时间窗的生死博弈

脑出血超急性期(发病6小时内)使用甘露醇存在争议。此时血管破口尚未完全闭合,快速脱水可能加重出血,临床多采取「延迟策略」——在CT监测确认血肿稳定后再启动脱水治疗。但对于已出现瞳孔不等大的脑疝患者,即使存在活动性出血,仍需冒险使用以争取手术时机。

(三)特殊人群的个体化方案

孕妇使用需平衡胎儿安全与母体生存,推荐单次剂量不超过0.5g/kg。肾功能不全者可采用「脉冲式给药」:0.25g/kg每6小时联合呋塞米,既能维持脱水效果,又可减少肾小管结晶风险。儿童剂量需精确到0.25-0.5g/kg,并密切监测电解质,因其血容量小更易出现渗透压失衡。

三、隐藏在透明药液中的风险

临床数据显示,连续使用甘露醇超过5天,肾功能损害发生率可达12%。这种「渗透性肾病」源于肾小管上皮细胞在高渗环境下发生的空泡变性,表现为尿量突然减少至400ml/天以下。预防策略包括:

对于居家康复患者,需警惕「反跳性脑水肿」。当出现头痛加剧伴意识改变时,可能提示脱水过度后的液体回流,此时可咀嚼话梅等酸性食物刺激唾液分泌,通过生理性利尿辅助调节。

四、科技赋能下的用药革新

新型甘露醇缓释制剂已进入临床试验阶段,其双层分子结构能在6小时内分解释放,使渗透压波动幅度降低60%。智能输液系统则通过实时脑氧监测数据自动调节输注速度,在动物实验中使脑水肿复发率下降42%。这些创新将改变传统「经验性用药」模式,推动精准脱水治疗时代的到来。

当120救护车的鸣笛声划破夜空,当手术室的监护仪发出警报,那袋透明液体承载的不仅是化学分子,更是现代医学对生命系统的深刻理解。掌握这种「液体魔法」的边界与法则,才能在拯救与伤害的钢丝上走出最稳健的步伐。