新生儿呼吸系统发育尚未成熟,尤其是早产儿常面临呼吸窘迫、低氧血症等生命威胁。随着医学技术进步,无创呼吸支持技术已从单一的持续气道正压通气(CPAP)发展到高频振荡通气(NHFOV)、双水平通气(DuoPAP)等多种模式,不仅降低了气管插管率,更显著提升了治疗安全性和舒适性。本文将解析无创呼吸机的核心技术创新与临床应用进展,帮助家长和公众科学理解这一生命支持技术。

一、技术创新:安全通气的科学突破

1. 设备设计革新

现代无创呼吸机采用双热丝式流量传感器(死腔量<0.9ml)和电子空氧混合器,精准控制吸入氧浓度与流量,减少气压伤风险。例如菲萍呼吸机的科恩达效应正压发生器通过气流切换原理,在无创模式下实现稳定的双水平通气,特别适用于新生儿。

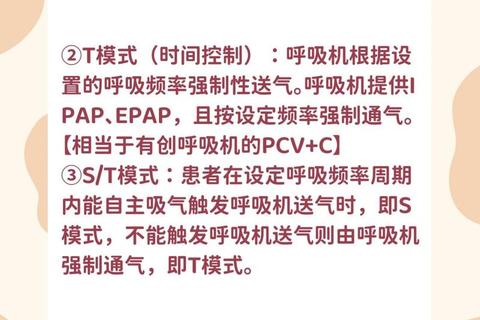

2. 通气模式优化

3. 智能监测系统

新一代设备整合实时血氧饱和度监测和动态肺顺应性分析,通过波形图(压力-容积环、流速-容积环)直观反馈患儿呼吸状态,及时预警肺不张或气胸风险。

二、临床应用:从急救到康复的全周期管理

1. 适应症扩展

无创呼吸机已覆盖早产儿RDS、新生儿肺炎、胎粪吸入综合征等多种场景。中华医学会指南明确其两大核心应用场景:

2. 治疗策略精细化

3. 特殊人群的差异化应用

三、安全性与家庭护理要点

1. 并发症预防

2. 家庭场景的延伸应用

便携式家用呼吸机已支持部分慢性呼吸衰竭患儿出院后管理。家长需掌握:

四、未来展望与行动建议

随着人工智能算法的引入,2025年上市的新机型已实现自动调参模式,通过机器学习预测患儿呼吸需求变化。对于公众,需注意:

1. 早期识别呼吸异常:新生儿出现鼻翼扇动、肋骨间隙凹陷或呼吸暂停>20秒,需及时就医。

2. 参与临床决策:与医生充分沟通,了解不同通气模式的利弊,例如NHFOV可能更适合反复呼吸暂停的早产儿。

无创呼吸机技术的进步,正让更多新生儿在减少创伤的前提下获得生存机会。通过医患协作与技术优化,这一领域将持续改写危重患儿的生命轨迹。