新生儿的脐带护理是每个新手父母必须掌握的技能之一。作为连接母婴的生命线,脐带残端在出生后若处理不当,可能成为细菌入侵的门户,引发感染甚至严重并发症。如何选择消毒剂、何时需要干预、如何观察异常信号,是许多家庭面对的实际难题。本文将从科学角度解析常见消毒剂的选择逻辑,并提供分阶段护理方案。

一、脐带消毒剂的科学解析

脐带残端的护理核心在于平衡杀菌效力与皮肤耐受性。目前主流使用的75%酒精、碘伏(聚维酮碘)各有特点:

1. 酒精(75%乙醇)

2. 碘伏(聚维酮碘)

3. 自然干燥法

世界卫生组织(WHO)建议,在无感染迹象时优先采用清水清洁+自然干燥。研究表明,过度使用消毒剂可能破坏皮肤菌群平衡,延长愈合时间。

二、分阶段护理操作指南

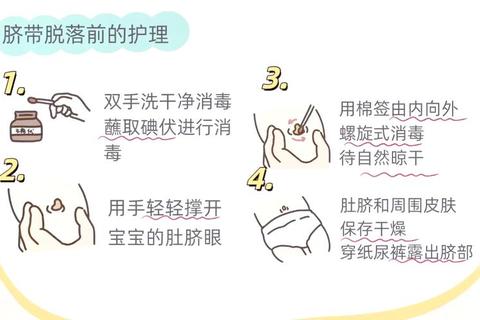

第一阶段:脐带未脱落(出生后1-2周)

1. 日常清洁

2. 消毒频率

3. 防护措施

第二阶段:脐带脱落后(2-3周内)

1. 创面观察

2. 处理原则

三、异常情况识别与应对

1. 轻度感染(脐周发红、少量渗液)

2. 严重感染(发热、恶臭脓液)

3. 脐带延迟脱落(超过4周)

四、特殊场景注意事项

1. 早产儿或低体重儿

2. 脐带水肿

3. 家庭环境优化

五、常见误区纠正

→ 可能掩盖感染迹象,阻碍分泌物排出。

→ 母乳含糖分易滋生细菌。

→ 密闭环境增加感染风险,应保持透气。

脐带护理的成败在于细节:选择合适的消毒剂、掌握正确的擦拭手法、及时识别异常信号。当面对渗血或分泌物时,不必过度恐慌,科学护理结合定期观察,多数问题可在家解决。若出现持续发热、脓性分泌物或异常肿胀,请立即联系儿科医生。通过精细化护理,这道生命的初始印记将成为宝宝健康成长的见证。