月经是女性健康的“晴雨表”,其颜色、周期和量的变化常反映身体状态。当经血呈现黑色或暗褐色时,许多女性会感到焦虑,担心是疾病信号。本文将从科学角度解析月经发黑的潜在原因,并提供实用的应对建议,帮助读者正确判断和处理这一现象。

一、月经颜色发黑的常见原因

月经颜色发黑并非单一因素导致,需结合生理、病理及生活习惯综合判断。

1. 生理性原因

经血氧化:月经初期或末期,经血量少、流速缓慢,血液在宫腔或内停留时间较长,血红蛋白中的铁元素被氧化,颜色逐渐变深,呈现褐色或黑色。此现象通常无伴随症状,属正常生理反应。

久坐不动:长时间保持坐姿会减缓盆腔血液循环,导致经血淤积,氧化后颜色加深。

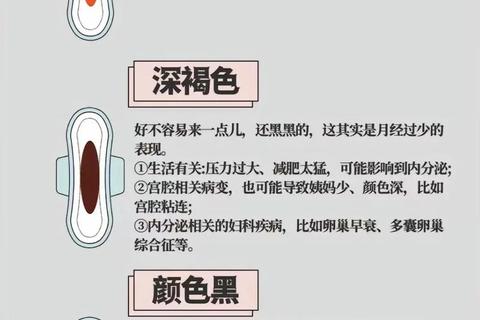

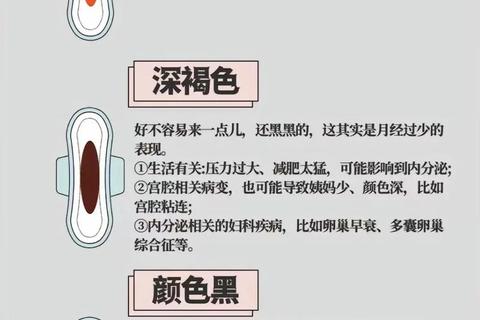

情绪与压力:精神压力大、作息紊乱可能影响内分泌,间接导致经血排出不畅。

2. 病理性原因

妇科炎症:如炎、宫颈炎、子宫内膜炎等,炎症引起的分泌物与经血混合,导致颜色异常,常伴有异味、腹痛或发热。

宫腔结构异常:宫腔粘连(多见于反复流产或术后感染)、子宫肌瘤、子宫内膜异位症等,可能阻碍经血排出,引发淤积发黑。

内分泌失调:多囊卵巢综合征、甲状腺功能减退等疾病会扰乱激素水平,影响子宫内膜正常脱落,导致经血颜色变深。

宫寒与气血不足:中医理论认为,寒凝血瘀或气血两虚会导致经血运行不畅,表现为颜色发黑、血块增多,常伴随痛经、手脚冰凉。

二、如何判断是否需要就医?

月经颜色发黑是否需干预,需结合其他症状和持续时间综合评估:

正常情况:仅月经初期或末期发黑,无其他不适,且周期、经量正常。

警惕信号:若整个经期持续发黑,或伴随以下症状,建议及时就医:

严重痛经、经量骤减或增多;

非经期异常出血;

发热、异味、持续性腹痛;

备孕困难或流产史。

三、实用应对建议

1. 日常调理与生活方式改善

保暖防寒:避免经期受凉,使用暖水袋热敷腹部,减少生冷食物摄入,如冰淇淋、冷饮等。

适度运动:避免久坐,适当散步或瑜伽可促进盆腔血液循环,减少经血淤积。

营养均衡:补充铁、维生素C和蛋白质,如瘦肉、菠菜、红枣,改善贫血并增强免疫力。

2. 中医调理与药物治疗

宫寒调理:艾灸关元穴、饮用红糖姜茶,或遵医嘱服用艾附暖宫丸、少腹逐瘀颗粒等中成药。

气血双补:气血不足者可选用乌鸡白凤丸、八珍益母丸,搭配食疗如黑豆大枣粥。

抗炎治疗:确诊妇科炎症者需规范使用抗生素(如阿莫西林、甲硝唑),避免自行用药。

3. 特殊人群注意事项

产后或流产后女性:首次月经发黑可能与子宫恢复缓慢有关,若持续超过2个月或伴腹痛,需排查宫腔粘连。

围绝经期女性:卵巢功能衰退可能导致经血发黑,需监测激素水平,必要时进行替代治疗。

四、预防与长期管理

定期体检:每年进行妇科检查及超声筛查,及早发现子宫肌瘤、息肉等病变。

心理调节:压力过大时通过冥想、深呼吸缓解焦虑,维持内分泌平衡。

记录月经周期:使用APP记录经期变化,便于发现异常并及时干预。

五、总结

月经颜色发黑多为生理现象,但也可能是疾病信号。普通女性可通过调整生活方式改善症状,若伴随异常表现或长期未缓解,需及时就医明确病因。科学认知、积极预防和规范治疗是守护月经健康的关键。

相关文章:

文章已关闭评论!