月经是女性健康的“晴雨表”,其周期、经量和颜色的变化常能反映身体的内在状态。当经期出血量持续低于20毫升(约浸湿4-5片卫生巾)时,医学上定义为“月经量少”,这类情况可能伴随经期缩短、经血颜色异常或痛经等问题。许多女性对此感到困惑:这是否意味着健康隐患?该如何科学调理?以下从成因、诊断到日常管理,提供系统性指南。

一、月经量少的成因探析

月经量少的成因复杂,需从生理、病理及生活方式等多维度分析。

1. 西医视角的常见原因

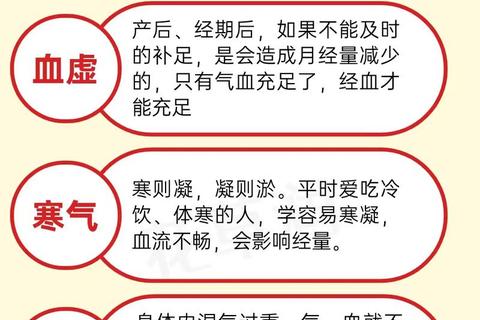

2. 中医辨证分型

中医将月经量少归为“虚证”与“实证”,需个体化辨治:

二、科学诊断:何时需就医?

月经量少若为偶发且无伴随症状,可能与近期压力或环境变化相关,可观察1-2个周期。但以下情况需及时就医:

1. 持续经量减少超过3个月,或经期缩短至1-2天。

2. 伴随异常症状:如严重痛经、非经期出血、毛发异常增多(提示PCOS)或闭经。

3. 备孕困难者:子宫内膜薄或激素异常可能影响受孕。

诊断流程:医生通常结合性激素六项、甲状腺功能检测、盆腔超声及宫腔镜检查,排除器质性病变。

三、综合调理方案:从饮食到生活方式

1. 饮食调理:分型施膳

2. 生活方式干预

3. 中西医结合治疗

四、特殊人群注意事项

1. 备孕女性:若月经量少合并排卵障碍,需监测卵泡发育,必要时采用促排卵药物或辅助生殖技术。

2. 围绝经期女性:卵巢功能衰退导致的经量减少属生理现象,但需排除子宫内膜病变。

3. 青少年女性:初潮后3年内月经不规律多为正常,但若持续量少伴发育迟缓,需排查先天性腺发育异常。

五、预防与长期管理

1. 记录月经周期:使用APP记录经量、颜色及症状变化,便于就医时提供完整信息。

2. 定期体检:每年一次妇科超声与激素水平检测,尤其是有流产史或内分泌疾病家族史者。

3. 避免过度医疗干预:非必要宫腔操作(如频繁人流)会损伤内膜基底,增加宫腔粘连风险。

月经量少并非洪水猛兽,但需理性对待。通过科学诊断明确病因后,结合饮食、运动及医学干预,多数患者可有效改善症状。记住:健康的生活方式是调理的根本,而及时就医能避免潜在风险。若您或身边人正受此困扰,不妨从今日起践行上述建议,为身体筑起一道守护屏障。