类风湿性关节炎(RA)是一种以关节慢性炎症为核心特征的自身免疫性疾病,全球患病率约1%-2%,女性发病率是男性的3倍。若不及时干预,关节损伤可导致不可逆的残疾,约40%患者在发病2年内出现骨侵蚀。随着医学研究的深入,靶向治疗正逐步改变RA的治疗格局,为患者带来更多康复希望。

一、RA的早期识别与诊断要点

1. 典型症状识别

患者常表现为对称性关节肿痛(手指、手腕、膝关节多见),晨僵超过1小时,伴随发热、乏力。约30%患者出现类风湿结节,特殊人群需注意:

2. 诊断金标准

结合2010年ACR/EULAR标准:

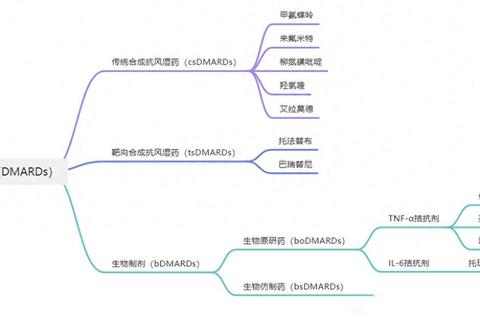

二、药物治疗策略的革新

1. 传统药物基石地位

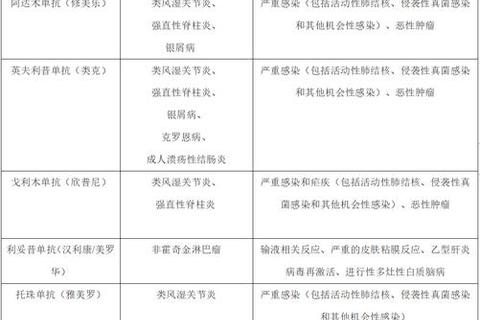

2. 生物靶向制剂(bDMARDs)

通过精准阻断炎症因子发挥作用:

临床数据显示,联合甲氨蝶呤可使ACR50应答率提升至74%

3. 小分子靶向药(tsDMARDs)

以JAK抑制剂为代表:

需注意:50岁以上患者需评估血栓风险

三、2025年治疗前沿进展

1. 新型靶点突破

浙江大学团队发现OPTN蛋白通过调控CCR7降解影响DC细胞迁移,中药成分柴胡皂苷D可靶向抑制该通路,动物实验显示关节炎进展减缓60%

2. 即将上市新药

3. 个体化治疗工具

通过基因检测预判药物反应:

四、治疗中的关键决策点

1. 药物转换时机

优先选择不同作用机制的药物(如TNF抑制剂转JAK抑制剂)

2. 特殊人群管理

五、患者自我管理指南

1. 症状监测工具

2. 居家应急处理

突发关节红肿时可:

若48小时内无缓解需就医

3. 生活方式干预

六、就医决策树

出现以下情况应立即就诊:

1. 单关节突发剧痛伴发热(警惕感染性关节炎)

2. 手指出现缺血性苍白(雷诺现象)

3. 呼吸困难(警惕肺间质病变)

4. 药物治疗后出现黑便或血尿

RA治疗已进入精准靶向时代,2024中国指南强调“早期达标治疗”理念,通过每3个月一次的DAS28评分动态调整方案。患者需建立“药物-监测-康复”三位一体的管理意识,临床数据显示规范治疗可使10年致残率下降至15%以下。随着OPTN等新靶点的发现,未来RA治疗将向更高特异性、更低副作用的方向突破。