月经周期的规律性是女性生殖健康的重要指标,而准确预测排卵期后的月经来潮时间,不仅有助于备孕或避孕规划,还能帮助识别潜在的激素失衡或疾病信号。许多女性对月经周期与排卵期的关联存在认知误区,例如认为“排卵后14天必定来月经”是铁律,却忽视了实际生理机制中的个体差异和动态变化。

一、月经周期的基础生理机制

月经周期的核心是卵巢与子宫内膜的协同作用。典型的28天周期中,排卵通常发生在第14天左右,随后卵巢黄体分泌孕激素,维持子宫内膜的增厚状态。若未受孕,黄体在12-14天后萎缩,孕激素骤降导致内膜脱落出血,即月经来潮。这一机制解释了“排卵后14天来月经”的普遍规律,但实际周期长度因人而异,21-35天均属正常范围。

关键激素的作用

雌激素:促进卵泡发育及子宫内膜增生。

黄体生成素(LH):触发排卵及黄体形成。

孕激素:维持内膜稳定性,其撤退是月经启动的直接诱因。

二、排卵期与月经来潮时间的科学关联

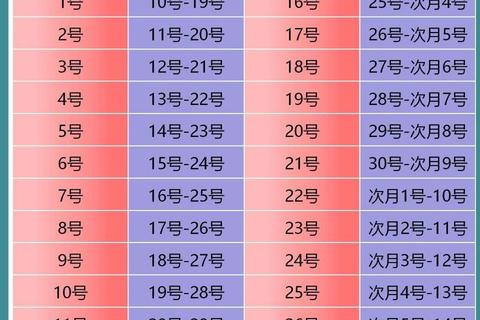

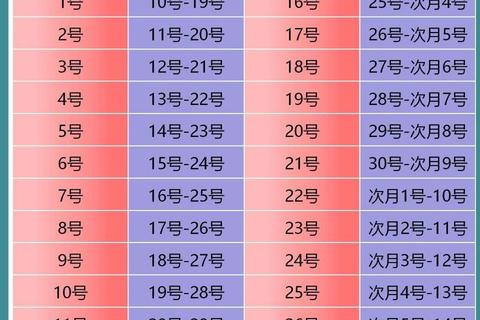

1. 常规计算方法

对于月经规律的女性,下次月经来潮日可通过“当前月经第一天+周期天数”推算。例如:

周期28天者,月经第一天为3月1日,则下次月经预计为3月29日,排卵日约为3月15日,排卵期为3月10-19日。

若周期为32天,则下次月经预计为月经第一天+32天,排卵日约为下次月经前14天(即第18天)。

2. 月经不规律者的调整策略

若周期波动超过7天,需采用动态监测方法:

最短周期-18天:确定排卵期起始日。

最长周期-11天:确定排卵期结束日。例如,某女性最短周期25天、最长35天,则排卵期为月经第7天(25-18)至第24天(35-11)。

3. 生理信号的辅助判断

基础体温监测:排卵后体温上升0.3-0.6℃,高温期持续12-14天后下降提示月经将至。

宫颈黏液变化:排卵期黏液透明拉丝,排卵后变黏稠。

黄体期长度:无论周期长短,黄体期通常固定为14天左右,这是预测月经来潮的核心依据。

三、影响预测准确性的常见因素

1. 内在生理波动

压力、疾病或剧烈运动可抑制下丘脑功能,导致排卵延迟或缺失,使月经周期延长。

多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常等疾病会直接干扰激素分泌,造成周期紊乱。

2. 药物与医疗干预

紧急避孕药可能引发撤退性出血,干扰周期判断。

促排卵药物会人为改变排卵时间,需结合B超监测调整预测。

3. 特殊生理阶段

产后与哺乳期:泌乳素抑制排卵,月经恢复时间个体差异大,需通过排卵试纸或B超重新建立周期参考。

围绝经期:卵巢功能衰退导致周期缩短或延长,需警惕异常出血。

四、实用工具与行动建议

1. 自我监测工具

周期记录APP:输入月经起止日,自动生成排卵期及预测月经日。推荐选择具备体温、症状记录功能的应用。

排卵试纸:检测尿液中LH峰值,峰值后24-36小时为排卵窗口,此后14天左右月经来潮。

2. 就医指征

出现以下情况需及时就诊:

周期突然改变超过7天,且持续3个月以上。

排卵期出血超过3天或伴剧烈腹痛。

基础体温曲线呈单相(无高温期),提示无排卵。

3. 生活方式优化

饮食:增加Omega-3脂肪酸(如深海鱼、亚麻籽)摄入,减少精制糖,有助于调节激素平衡。

运动:适度有氧运动(如每周3次30分钟快走)可改善卵巢血流,但过度运动可能抑制排卵。

压力管理:正念冥想、深呼吸练习可降低皮质醇水平,减少对性腺轴的干扰。

总结与核心提醒

预测排卵期后的月经来潮,本质是理解“黄体期相对固定”这一生理规律。普通女性可通过记录基础体温、使用排卵试纸提高准确性,而月经紊乱者需结合B超和激素检测。值得注意的是,即使周期规律,每年也可能出现1-2次无排卵月经,这是正常现象,但频繁发生需排查病理因素。掌握科学的周期管理方法,不仅能提升生殖健康自主权,更是早期发现内分泌疾病的重要途径。

相关文章:

文章已关闭评论!