子宫内膜是女性生殖系统中至关重要的组织,它像一片“土壤”,为胚胎着床提供养分,也通过周期性脱落形成月经。它的厚度并非一成不变,而是随着月经周期呈现规律性波动。临床上,8-15毫米被认为是大多数女性在月经周期关键阶段的正常范围。许多人对这一数值的解读存在困惑:为何不同阶段的检查结果差异大?厚度异常意味着什么?如何应对?本文将结合科学证据与实用建议,帮助读者全面理解这一问题。

一、子宫内膜厚度的动态变化与标准

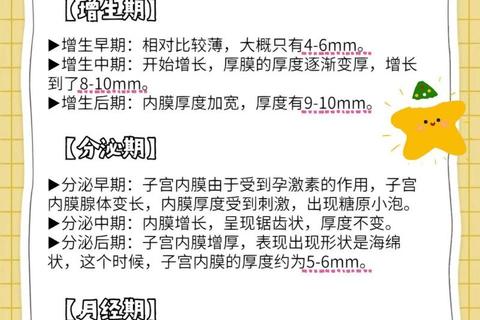

子宫内膜的厚度与月经周期紧密相关,分为以下三个阶段:

1. 月经期(第1-5天)

2. 增生期(第6-14天)

3. 分泌期(第15-28天)

关键提示:单次检查结果需结合月经周期阶段判断。例如,月经前内膜15毫米可能是生理性增厚,但绝经后超过5毫米则需警惕。

二、异常厚度的表现与潜在风险

1. 子宫内膜过薄(<7毫米)

2. 子宫内膜过厚(>15毫米)

特殊人群注意:

三、诊断方法:如何科学评估内膜健康?

1. 经超声:首选无创检查,可清晰显示内膜厚度、回声及血流,建议在月经干净后3-7天进行。

2. 宫腔镜检查:直接观察宫腔形态,适用于反复异常出血或疑似息肉、粘连者。

3. 诊断性刮宫或活检:确诊病理类型,如增生、癌变等。

检查时机建议:

四、治疗与预防:个体化方案守护内膜健康

1. 治疗方案

2. 居家调理建议

3. 何时就医?

出现以下情况需及时就诊:

五、常见误区澄清

1. “内膜越厚越容易怀孕”:错误!分泌期内膜8-12毫米最利于着床,过厚(>17毫米)可能阻碍胚胎植入。

2. “绝经后内膜厚一定是癌症”:不一定,但需优先排除恶性病变。

3. “豆浆喝越多内膜越好”:过量豆浆可能引起腹胀,合理摄入即可。

总结与行动指南

子宫内膜厚度是女性生殖健康的“晴雨表”,其异常可能提示内分泌失调、炎症甚至肿瘤。普通女性可通过记录月经周期、观察出血模式初步判断风险,并结合医学检查明确诊断。日常养护需兼顾营养、运动与情绪管理,特殊人群(如备孕者、绝经女性)更应定期筛查,防患于未然。

您的下一步:

1. 下载月经周期记录APP,追踪出血模式。

2. 每年进行一次妇科超声检查,40岁以上女性加测激素水平。

3. 若正在备孕,排卵期监测内膜厚度,必要时咨询生殖科医生。

通过科学认知与主动管理,每位女性都能更好地守护这片孕育生命的“土壤”。