月经周期是女性生殖健康的“晴雨表”,其规律性不仅反映内分泌系统的平衡状态,还与生育能力、整体健康密切相关。许多人对月经周期的计算方法和影响因素存在误解,甚至因错误认知导致不必要的焦虑或延误就医。本文将系统解析月经周期的科学定义、正确计算方式、常见误区及健康管理建议,帮助女性更好地理解自身生理规律。

一、月经周期的科学解析

1. 定义与正常范围

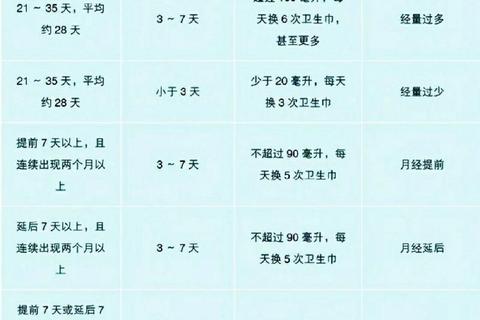

月经周期指两次月经来潮第一天之间的间隔天数。正常范围为21-35天,平均28天。经期(出血持续时间)通常为2-8天,经量在30-80ml之间。周期波动在±7天内属于正常生理现象,无需过度担忧。

2. 分阶段生理变化

3. 正确计算方法

示例:

若9月1日月经来潮,下次月经10月1日开始,周期为30天;若10月月经提前至10月28日,则周期为27天。

二、常见误区与科学澄清

1. 误区一:月经周期短会加速衰老

事实:周期缩短可能是卵巢储备功能下降的结果而非原因。女性一生排卵总数约400颗,但个体差异大,周期短≠卵子消耗快。衰老与遗传、生活方式更相关。

2. 误区二:周期不规律即为疾病

事实:青春期初潮后2-3年、更年期前或压力、体重骤变时,周期波动属正常。但若周期持续<21天或>35天,或经期>8天,需排查多囊卵巢综合征、甲状腺疾病等。

3. 误区三:排卵日固定为月经前14天

事实:此公式仅适用于周期28天者。周期不规律时,需结合基础体温、排卵试纸或B超监测。例如,周期35天者排卵日约为第21天(35-14=21)。

4. 误区四:经期需绝对静养

事实:适度运动可缓解痛经,但应避免高强度运动。推荐散步、瑜伽等低强度活动,避免盆腔充血加重不适。

5. 误区五:经期饮食禁忌多

事实:无需刻意忌口冰冷食物,但个体敏感者可能因前列腺素分泌增加引发腹痛,可减少刺激性饮食。建议增加富含铁、维生素B的食物(如瘦肉、菠菜)补充失血。

三、健康管理建议

1. 自我监测与记录

2. 异常信号识别

需就医的情况:

3. 生活方式干预

4. 特殊人群注意事项

四、总结与行动呼吁

月经周期的规律性是女性健康的重要指标。通过科学记录、理性认知和及时干预,可有效管理周期异常。建议每位女性建立月经健康档案,每年进行一次妇科检查(包括激素六项、盆腔B超)。若发现异常,请及时就诊而非依赖网络偏方。健康的生活方式不仅是生殖系统的基石,更是整体生命质量的保障。

下一步行动:

1. 下载月经记录APP,开始跟踪周期。

2. 检查家庭药箱,备妥布洛芬等缓解痛经的非处方药。

3. 将年度妇科检查纳入健康计划。

掌握科学知识,破除认知误区,让月经周期成为自我健康管理的得力工具。