儿童的健康牵动着每一位家长的心,尤其在孩子出现感染症状时,如何科学选择药物、规避用药风险,成为家庭护理的关键。由于儿童器官发育不完善,药物代谢能力弱,错误用药可能引发肝肾功能损伤、过敏反应甚至耐药性等问题。本文将系统解析儿童消炎药的使用原则,帮助家长在安全与疗效之间找到平衡。

一、厘清概念:消炎药≠抗生素

许多家长常将“消炎药”与“抗生素”混为一谈,这是儿童用药中最普遍的误区。

1. 消炎药的作用范畴

消炎药(抗炎药)通过抑制炎症反应缓解症状,包括 激素类药物(如布地奈德)和 非甾体抗炎药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)。这类药物适用于过敏、外伤或普通病毒感染引起的红、肿、热、痛。

例如,孩子因病毒性感冒出现咽喉肿痛,可使用布洛芬缓解不适。

2. 抗生素的适用范围

抗生素(如青霉素、头孢类)针对细菌、支原体等微生物感染,通过杀灭病原体间接消除炎症。需注意的是,我国儿童呼吸道感染 60%以上由病毒引起,盲目使用抗生素不仅无效,还可能破坏肠道菌群,增加耐药风险。

辨别技巧:查看药物成分。含“西林”“头孢”“沙星”等字样的多为抗生素;含“布洛芬”“地塞米松”等成分的则属于消炎药。

二、儿童消炎药选择原则

1. 明确感染类型

病毒性感染:以对症治疗为主,如退热、缓解鼻塞。可选用布洛芬混悬液(美林)或对乙酰氨基酚,但需注意剂量:

美林分为 20mg/ml(3岁以上)和 40mg/ml(3岁以下)两种浓度,需根据体重精确计算。

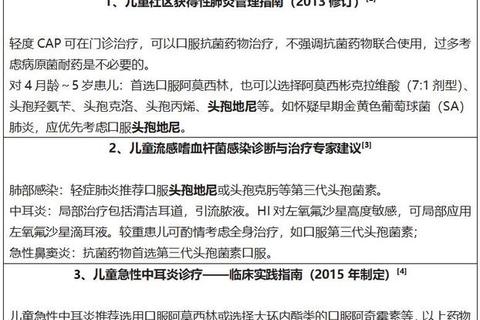

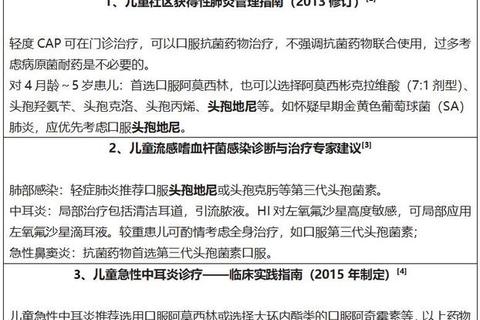

细菌性感染:需经医生诊断后使用抗生素。例如,链球菌性咽炎首选青霉素类,支原体感染则推荐阿奇霉素。

2. 优先选择儿童专用剂型

避免将成人药物掰分减量。例如:

蒲地蓝消炎口服液需按年龄调整剂量:1-3岁每次5ml,7岁以上每次10ml。

头孢克洛颗粒等儿童专用抗生素,其剂量已根据体重优化,安全性更高。

3. 警惕中成药风险

部分家长认为中成药“更安全”,但如 牛黄消炎片 需严格把控剂量:1-3岁每次半片至1片,且肝肾功能不全者禁用。中药需辨证施治,风寒感冒误用清热解毒类药物可能加重病情。

三、剂量计算与用药安全

1. 严格遵循体重或体表面积计算

例如,罗红霉素的儿童剂量为 2.5-5mg/kg,每日2次,需根据药品规格(如75mg/片或150mg/片)换算。

2. 避免复方药物叠加

感冒药常含多种成分(如对乙酰氨基酚、伪),同时使用可能超量。如已服用布洛芬退热,则无需再使用复方感冒药。

3. 特殊人群注意事项

过敏体质儿童:使用青霉素、头孢前需确认皮试结果;磺胺类药物可能诱发溶血,G6PD缺乏症患儿禁用。

早产儿或低体重儿:肝肾功能更弱,需医生调整剂量,氨基糖苷类(如庆大霉素)可能引起耳毒性,应慎用。

四、常见误区与纠正

1. 误区一:“发烧立即用抗生素”

发热是免疫反应,未必是细菌感染。持续高热超过3天或伴有脓痰、耳痛等症状时,才需考虑细菌感染。

2. 误区二:“凭经验用旧药”

不同感染的病原体可能不同,上次有效的药物未必适用于此次病情。例如,阿奇霉素对支原体有效,但对链球菌感染效果有限。

3. 误区三:“症状消失就停药”

抗生素需足疗程使用,过早停药易导致复发或耐药。例如,链球菌性扁桃体炎需连续用药10天,即使症状缓解也不可中断。

五、家庭用药管理行动建议

1. 建立儿童专用药箱

储备退热药(如美林)、生理盐水滴鼻液、消毒用品,并定期检查有效期。避免存放阿司匹林(可能引发瑞氏综合征)和喹诺酮类(影响软骨发育)药物。

2. 记录用药反应

使用表格记录药物名称、剂量、时间及不良反应(如皮疹、腹泻)。例如,服用头孢类后出现荨麻疹,需立即停药并就医。

3. 掌握就医指征

出现以下情况需及时就诊:

3月龄以下婴儿体温≥38℃;

呼吸急促(>40次/分钟)、嘴唇发紫;

精神萎靡、拒食或抽搐。

六、政策支持与未来方向

我国已发布《中国儿童合理应用抗菌药物行动计划(2023—2025)》,通过加强医生培训、完善监测网络等措施,减少抗生素滥用。家长可通过“线上用药咨询平台”获取药师指导,参与医院开展的合理用药科普活动,提升安全用药意识。

儿童用药安全无小事。通过科学选药、精准剂量和规避误区,家长能有效降低药物风险,为孩子筑起健康屏障。记住:当不确定如何用药时,“暂缓行动,咨询专业人士”永远是最安全的选择。

相关文章:

磺胺类消炎药_作用机制解析与临床安全用药指南2025-03-27 11:45:03

拜复乐消炎药:高效抗菌与安全用药指南解析2025-03-27 11:45:03

消炎药有哪些?常见类型_适用症状及安全使用指南2025-03-27 11:45:03

文章已关闭评论!